Vision

SDGs と Animal SDGs

SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連で採択された、持続可能でよりよい世界を目指すための「持続可能な開発目標」です。17の目標で構成され、2030年をゴールとしています。

いま、目標達成までの道のりの半ばまでやって来て思うのは、SDGsの考え方はどうしても人間中心だという事です。しかも、比較的楽な暮らしをしている人達や、その社会を動かしている政治や産業に関わる人は、今の状況をあまり変えないで目標を達成できないか、と考えているようです。

悪化する環境変化による被害者は、未来の世代の子どもたちです。SDGsの1番から17番までの目標は今の大人たちにとって都合の良いものではなく、そのすべてが「未来の世代の子どもたち」のために捧げられるものでなければならないのですから、そのことを18番目の目標として加えましょう。

しかし、人間はこの地球に生きる1億種類ともいわれる動植物の中のたった一種類にすぎません。現在80億を越えた人間が自分たちの欲求を満たそうとすれば、地球の環境が変わり、すべての生きものに大変なストレスがかかります。

Animal SDGs では人間が考えるSDGs が人間以外の世界からはどう見えるのか、人間の立場を離れて想像してみます。

SDGsでは、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。その「誰一人」には、今生きている人間ばかりではなく、これから生まれてくる生きものたちすべてが含まれなければなりません。

SDGsの先にある世界を動物たちと一緒に考える

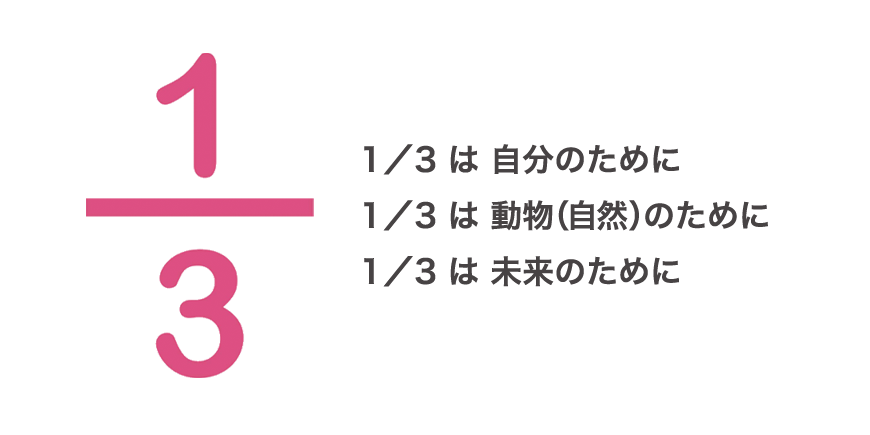

1/3は 自分(人間)のために。

これは、自然と共生してきた世界の先住民の人たちに共通する考え方です。

北海道の阿寒湖にあるギャラリーには、アイヌ彫刻家の故・藤戸竹喜(1934-2018)氏による大きな木彫りの作品があります。その解説に、熊の神と鮭の神の会話があります。

熊 神「オレはお前を半分だけいただくことにしよう」

鮭 神「私はふる里の川に子孫をたくさん残してきたから思い残すことはありません。さあ、私をお上りください」

熊 神「それでは遠慮なく半分喰うぞ!! 残りの半分は森に分け与えて大地の栄養としよう」

そこには、生態系の中で動物同士の食うか食われるかの関係性がしめされているのではないでしょうか。

私たちは、いつの頃から、

地球は人間だけのものであり、

人間以外の動物、植物、鉱物にいたるまで、

自分たちの財産や資源とみなすようになってしまったのでしょうか。

今あらためて、想像力の翼を広げ、

動物たちの視点にたって人間たちの営みをみてみましょう。

2021年10月

動物かんきょう会議プロジェクト

提案1

[ SDG18 ]

“ KIDS AS FUTURE GENERATION ”

“未来の子どもたち”

をSDGsの18番として加えることを提案します

未来の社会に生きるのは、今のこどもたち。だから、SDGsの18ばん。

こどもたちが大人になったとき、自然といっしょに楽しくくらせる社会をつくろう!

あらゆる動物にとってそうであるように、人間にとっての未来も目の前の子どもたちの中にしかありません。その先の未来はその子どもたちの、そのまた子どもたちの中にあるのです。子どもたちこそが未来です。しかも、それは自分の子どもではなく世界中のすべての子どものことであることは言うまでもありません。もし、好ましい未来のことを考えるのであれば、大人たちが自分たちの未来のことを考えても大きな意味はないでしょう。

SDGsの17項目はすべて子 どもたちのために設けられるべきです。貧困をなくすことは、お金をばらまくことで解決できることではなく、すべての子どもたちが将来貧困という状況に陥らないようにするために何をすべきかを考えて手を打つということです。飢餓を防ぐというのなら、今、何食かの食事を提供する以上に、子どもたちがちゃんと食べて生きてゆける仕組みを作ることが重要です。健康も教育も何もかもが、子どもたちの未来にどうあるべきかを大きな前提としてなすべきことをよく考え、よく話し合い、行動していかなければなりません。

決して、今の事業や体制を維持し、拡大するためにSDGsを利用してはいけません。もし、子どもたちに好ましい未来をもたらすことができない事業であれば、すぐにやめるべきでしょう。今の体制が子どもたちの好ましい未来につながらないのであれば、直ちに解体するべきでしょう。そのようなものを持続可能にするために改良したり、強化したりすることを考えること自体が、未来の子どもに対する裏切り行為です。

Sustainableということばに「持続できる」という意味があるとしても、1970年代以降に地球環境という文脈でその言葉を使う場合には、「現代の文明や社会や経済のシステムをこれ以上つづけると地球の自然環境自体を持続させることができない」つまり、“unsustainable”であるから、それに代わる“Sustainable”な、つまり持続可能な文明、社会、経済システムをデザインして実現しなければならないという意味で使われていることを理解しなければなりません。

ですから、SDGsも自然環境と未来、つまり子どもたちと離れて考えることはできません。 1番から17番までの全ての目標の前提として18番目に「子どもたちが大人になったとき、自然といっしょに楽しくくらせる社会をつくろう!」を加えましょう。

益田文和

提案2

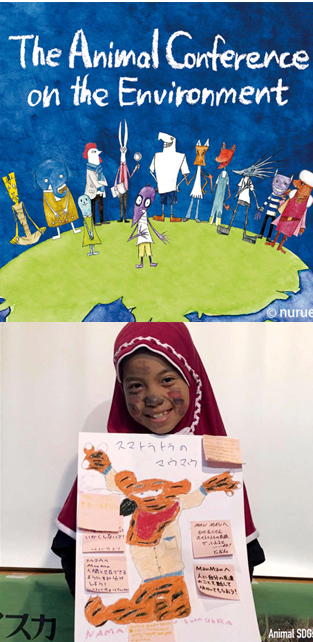

[ Let's talk to animals ]

“地球をもっと見てみよう”

動物目線で対話するメソッドを提案します

こんな環境問題だらけの地球にしたのは人間だから……。

人間の大人たちだけからの学びで本当にいいのだろうか?

むしろ、人間からたくさんの被害を受け続けている動物たちと

対話することが大切なのではないだろうか

宇部市のときわ動物園のアジアの森林ゾーンでは、類人猿であるシロテテナガザルが枝から枝へのびのびと移動している様子を観察できます。このシロテテナガザルの生息地である東南アジアでは森林が伐採され、代わりに植えられているのはパーム油製造のためのヤシの木です。人間は「木を伐採した後に植物を植えているので問題ない」と考えているかもしれません。しかし「枝のないヤシの木」につかまることができないシロテテナガザルは移動ができず生息域が分断され、悲惨な状況に陥っているのです。この現状に驚いた子どもたちは「なぜ人たちはそんなに油が必要なの 」と疑問を持ちます。さらにヤシを原料とするパーム油がわたしたちの日常生活で使用する加工食品や洗剤の原材料となっていることを知った時、 自分自身がシロテテナガザルを苦しめている当事者であることに気づくのです。

このように「動物園」は、実際にシロテテナガザルを観察しながら体験する対話型ワークショップをとおして、SDGs(環境問題)を自分のこととして感じて、考える最高の学びの場となったのです。

子どもたちから高校生・大学生、社会人までも対話型アクティビティ『動物かんきょう会議』に参加しています。子どもたちからは「自分が動物の立場になってみて大きな気づきを得た」「予想をはるかに越えた動物たちの苦境を知り、自分が行動しなければと思った」「動物も人間も同じ尊い命」などの意見や、動物たちを救うためのユニークなアイディアが発表され、その後の行動にも変化が現れてきています。さらに、大人たちも子どもたちとの対話をとおしてSDGs や環境問題への理解を深めていくのです。

『豊かな国がある。その一方で世界のどこかの国が貧しくなる。

わたしは幸せな生活を享受する。その一方で世界のだれかが不幸な生活を耐え忍ぶ。

そして、

人類が繁栄する。その一方で、動物たちは苦しみ、絶滅へと向かう。

そして、自然が破壊されている。』

この関係性に気づくことが、SDGsテーマを考えていく上で大切だと考えます。

今、人間だけに与えられた「地球環境を変える力」を発揮して、動物たちと自然界に共生させてもらえる人間となるためには、多くの対話が必要なのです。 Animal SDGsは、「子ども x 若者 x 誰でも」が対話を深めていくことを促していくためのストーリーであり、社会事業活動です。

マリルゥ&イアン